In anteprima, dal Manifesto di oggi, che in ogni caso vi invito ad acquistare perché oggi contiene numerosi altri articoli interessanti.

In anteprima, dal Manifesto di oggi, che in ogni caso vi invito ad acquistare perché oggi contiene numerosi altri articoli interessanti.

I concetti visivi orfani di Arnheim –Stefano Catucci

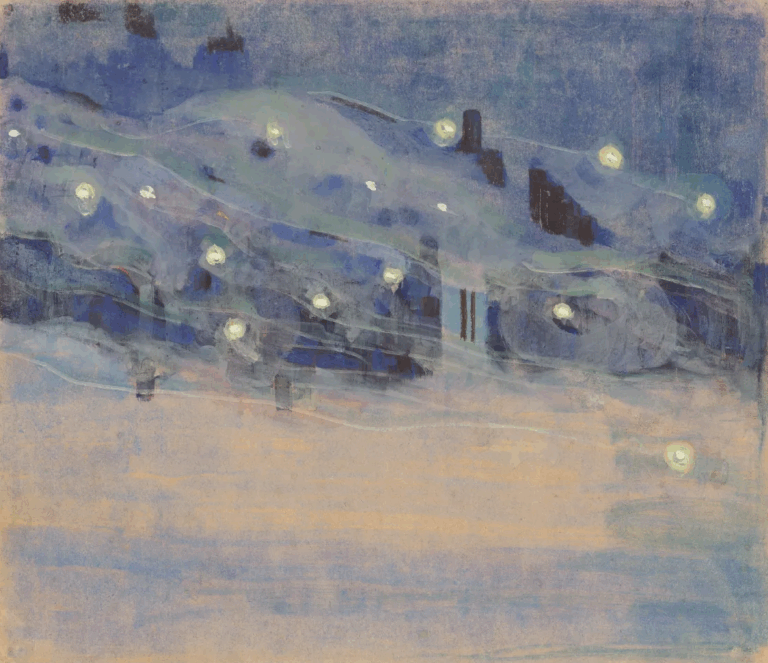

Quando a morire è un uomo di quasi centotre anni si ha l’impressione che insieme a lui si spengano gli ultimi bagliori di un passato ormai troppo lontano perché altri testimoni possano ancora raccontarcelo. Se però quell’uomo è un protagonista della cultura del ‘900 come Rudolf Arnheim, questa impressione si scinde subito in due sentimenti contrapposti. Perché da un lato sappiamo che l’intera costellazione dei suoi maestri e dei suoi interlocutori si è allontanata da noi di un altro, decisivo passo: Max Wertheimer, la prima scuola della psicologia della Gestalt, Aby Warburg, Erwin Panofsky, ma poi anche le vicende di un’intero secolo di arte che Arnheim ha osservato e studiato nel momento stesso in cui si producevano, in un ventaglio di esperienze che va dall’astrattismo alla Pop Art e al cinema. Dall’altro lato siamo consapevoli che non potremmo neppure parlare di quell’arte senza l’orizzonte concettuale da lui messo a punto e, soprattutto, senza quel processo di educazione allo sguardo che ci ha trasmesso lungo il filo dei suoi libri. Lontano da ogni ortodossia. Da almeno cinquant’anni, cioè da quando uscì la prima edizione di Arte e percezione visiva (1954), tradotta in italiano nel 1962 grazie all’insistenza di Gillo Dorfles, guardiamo ai fenomeni dell’arte con gli occhi di Rudolf Arnheim e da quasi quaranta, cioè da quando apparve Il pensiero visivo (1969, tradotto nel 1974), sappiamo che il nostro è uno sguardo che pensa per configurazioni e forme, elaborando tramite il lavoro dell’immaginazione anche quei contenuti percettivi solitamente considerati primari, elementari, solo passivi. All’Istituto di Psicologia dell’università di Berlino, dove Arnheim si era formato negli anni ’20 con i fondatori della teoria della Gestalt, l’arte non costituiva un territorio di ricerca privilegiato, benché avere di mira lo studio del modo in cui la nostra psiche forma strutture di significato ordinate alludesse già, implicitamente, al campo dell’estetica. Arnheim non ricordava però che qualche lezione saltuaria di Wertheimer sull’argomento e un solo saggio di Kurt Koffka: niente che potesse valere per lui come un punto di riferimento già consolidato. Per questo, fin dai suoi primi studi sull’arte e dai suoi interventi sulla rivista «Die Weltbühne», Arnheim appare lontano da qualsiasi ortodossia di scuola e di indirizzo. Se la teoria della Gestalt riecheggiava Husserl nel reclamare un ritorno «alle cose stesse», Arnheim interpretò questo richiamo come un invito a far parlare l’arte senza costruirle attorno preventivamente una teoria, nella convinzione che proprio da un’analisi concreta dell’arte potessero emergere indicazioni preziose sul funzionamento generale dei nostri processi psichici. In questa prospettiva Arnheim guardò al cinema in un libro pionieristico, Il film come arte (1932), nel quale appunto si sosteneva che il flusso e il montaggio delle immagini cinematografiche portano al livello dell’evidenza percettiva un meccanismo profondo del nostro modo di pensare e di costruire concetti. E fu sempre per il suo desiderio di rimanere aderente al verificarsi di nuovi fenomeni nel campo dell’estetica e della comunicazione che scrisse, nel 1936, un epocale saggio sulla radio pubblicato quando già era esule dalla Germania nazista. Del fatto che la concretezza fenomenologica del suo modo di accostarsi all’arte fosse in netta controtendenza rispetto alle estetiche filosofiche del primo ‘900 Arnheim era pienamente consapevole, così come aveva coscienza del rischio di essere considerato solo come uno psicologo prestato all’arte, un acuto collezionatore di nozioni empiriche, se non proprio come un positivista post litteram. Conosceva molto bene la situazione italiana, avendo vissuto per cinque anni a Roma prima di riparare a Londra e poi negli Stati Uniti: fino all’approvazione delle leggi razziali, nel 1938, aveva insegnato nel Centro Sperimentale di Cinematografia. Così, mentre si preparava la traduzione italiana di Arte e percezione visiva, scrisse a Gillo Dorfles una lettera nella quale esprimeva qualche timore sull’accoglienza che avrebbe trovato in un paese «dove l’approccio alle teorie estetiche è ancora subordinato a una distinzione filosofica tra materia e spirito» ed esclude «le scoperte della scienza esatta». Il libro, invece, ebbe un impatto sensazionale e andò incontro a un destino singolare, in Italia come fuori: a farlo proprio furono non tanto i critici o gli studiosi di discipline estetiche, ma gli artisti stessi, i quali trovarono nelle pagine di Arte e percezione visiva un discorso che parlava la loro stessa lingua, che entrava nelle opere cercando di estrarne gli effetti percettivi e la trama pensante, che elaborava una grammatica capace di esprimere i rapporti di continuità che legano l’arte, anche la più ermetica, alla dimensione della vita corrente. La visione «non è solo una registrazione meccanica di elementi», ma un modo di «afferrare strutture significanti», dunque di elaborare «concetti percettivi». Avviene così ogni volta che guardiamo, non importa se cedendo in tutto o in parte alle nostre abitudini consolidate, ma a maggior ragione avviene così in quella forma «esaltata» della nostra visione «che conduce alla creazione delle grandi opere d’arte», dunque per l’«occhio creativo» dell’artista. Chiaro che, su questa base, il maggiore indiziato di tutta la storia dell’estetica sia, per Arnheim, il concetto di «imitazione», e con lei il suo moderno surrogato, il «naturalismo». La visione dell’artista non imita mai nulla, e proprio per questo le cosiddette arti «mimetiche» del passato, che pretendevano di raffigurare la realtà, sono del tutto analoghe alle arti che si dicono astratte, nelle quali ci sono pur sempre linee che esprimono «significati visibili» e c’è, soprattutto, la concretezza «del colore, della forma, del movimento», dunque di un pensiero che non procede affatto per astrazioni, ma lavora su strutture simboliche rese fisicamente percepibili. Non c’è nulla, in un’immagine, che riposi sull’ovvietà della riproduzione, che non rinvii ai processi dell’immaginazione che la costituiscono e le danno senso. Da una simile convinzione si potrebbe far derivare una «politica» dell’immagine e una critica del modo in cui, oggi, essa tende a spacciarsi per semplice realtà. Un artigianato della visione. Arnheim ha esplicitato un passaggio di questo tipo pensando, però, a una funzione educativa dell’arte, alla sua capacità di mettere in luce appunto le dinamiche di montaggio e di selezione percettiva che sono alla sua base. Ma la sua massima ambizione era più schiettamente artistica che politica, più preoccupata di quello che potremmo definire un artigianato della visione che non di problemi di critica sociale. Poche righe lo dicono chiaramente, tratte dalla prefazione con la quale, nel 1974, licenziava una versione ampiamente riscritta del suo capolavoro, Arte e percezione visiva: «tutto sommato la mia sola speranza è che questo libro continui a giacere… sporco di colori e di gesso, sul tavolo di chi si occupa attivamente di teoria e pratica dell’arte». Il riferimento ai colori e al gesso non lasciano dubbi: Arnheim si rivolgeva prima di tutto agli artisti, e sono stati proprio loro, in fondo, ad ascoltarlo meglio.

No Comments