Beckett su Proust: solo balle. La Woolf a Joyce: mediocre

Secondo Brecht, Baudelaire sarebbe un poeta piccolo-borghese le cui parole sono come giacche usate e rimesse a nuovo, mentre per Tolstoj le sensazioni evocate nella sua lirica non possono interessare nessun uomo sano. Brecht, peraltro, viene definito da Ionesco un didascalico e stupido creatore di personaggi di cartapesta e da Döblin un romantico antiquato. Proust viene liquidato con un solo termine, «balle», da Beckett, bollato a sua volta quale inutile epigono di Maeterlinck da Arno Schmidt. Per Voltaire, Omero è noioso, e Joyce è un mediocre per Benn, Lawrence, Virginia Woolf, Pound e molti altri. Nabokov considera nullità Mann, Conrad, Cervantes, Camus, Eliot e Pound; la Divina Commedia , per l’espressionista tedesco Albert Ehrenstein, è l’opera scolastica, cerebrale, pesante e sadica di un poeta musicale ma monotono. L’elenco è proseguibile a piacere. I poeti insultano i poeti – come dice il titolo di un’antologia di tali ingiurie compilata in tedesco da Joerg Drews – con un accanimento che difficilmente si riscontra nelle rivalità furiosamente esistenti, come è ovvio, pure in altri campi, dai politici agli imprenditori ai commercianti. I giudizi di tanti grandi artisti sui loro colleghi rivelano una singolare ottusità di giudizio o una livida e puerile invidia, incapace di controllarsi o di mascherarsi. L’articolo di Drews – ma non solo esso – mostra la scena letteraria (e in generale artistica) come un’arena di meschinità e di rancori che sembra esaltare all’ennesima potenza le meschinità e i rancori, la mancanza di amore, di generosità e di liberalità esistenti in ogni consorzio umano, dalla famiglia all’ufficio al mercato al partito. Questo gretto e fazioso misconoscimento dell’altro – che così spesso distorce nel livore la bocca di scrittori che pure hanno altrimenti proferito grandi parole di umanità – si giustifica talvolta con la necessità, per un artista, di affermare la propria visione e rappresentazione del mondo negando quelle, diverse o antitetiche, che possono venirle contrapposte e metterla in difficoltà o almeno in discussione. Una grande opera classica e armoniosa può mettere in crisi l’autore di una grande opera frammentaria e dissacrante, mettere in dubbio la sua legittimità, e spingerlo dunque a rifiutare settariamente quella classicità, così come può accadere il contrario. In tal caso, il giudizio resta sballato, ma la sua unilateralità muove da una sofferenza, da un’esigenza creativa, che non lo giustificano ma lo spiegano e gli conferiscono un’umana dignità. Conrad o Hamsun hanno ovviamente torto a biasimare Dostoevskij e Ibsen, ma si capisce perché ne avessero bisogno. Più spesso, tuttavia, questi vilipendi endogamici, interni alla corporazione, rivelano un’origine meno nobile: un narcisismo esasperato, una pretesa gelosa di essere l’unico dio creatore da adorare, e una penosa insicurezza, che avverte ogni omaggio reso a un altro come un furto e un attentato alla propria necessità di essere amato e accettato. In questo senso i consumatori d’arte – lettori, ascoltatori, spettatori – sono molto più liberi e generosi (più poetici) dei produttori delle opere che essi amano e ammirano, perché, nel loro sano politeismo artistico, sanno benissimo che amare Mozart non significa togliere qualcosa a Beethoven e che si possono e si devono amare insieme Brecht e Baudelaire, Proust e Beckett. Come nella casa del Padre, secondo il detto della Scrittura, pure in quella dell’arte – di ogni arte – ci sono tante dimore ed è lecito frequentarle e abitarle tutte senza far torto a nessuna. Ma il poeta, che da una parte è messaggero e portatore così alto di umanità, di poesia, appare spesso succube del più ignobile dei vizi, l’invidia: invidia che, a differenza degli altri peccati capitali, non è un disordine di un impulso di per sé buono (come la lussuria lo è dell’amore e del sesso o la superbia del rispetto di se stessi), ma è di per sé tutta e solo male e negazione, astio alla vista di una gioia altrui che non ci toglie nulla e dovrebbe dare gioia a tutti, perché l’esistenza di Anna Karenina è un arricchimento anche per chi ha scritto i Buddenbrook o Il Processo. Il poeta dunque non quale uomo che magari erra ma sempre con magnanimità, come vuole la retorica corrente, bensì piuttosto quale peccatore piccino, gretto e invidioso, piuttosto che sensuale trasgressore o prometeico ribelle? I premi letterari, con le battaglie all’interno della rosa dei premiandi, creano odi e bassezze a paragone dei quali gli scontri politici ed economici, magari criminosi, mostrano uno spessore più pericoloso ma più degno di rispetto. Il narcisismo degli artisti si rivela spesso inumano e misero, come sapeva Thomas Mann; non è un caso che, tra i figli dei grandi, i più infelici e lesi nella propria persona siano spesso i figli di molti artisti, evidentemente trascurati dai genitori non per mere esigenze di lavoro (come nel caso dei politici, degli imprenditori o dei marinai, sempre in viaggio e poco a casa, ma non per questo disaffezionati alla propria famiglia) bensì per un frequente sostanziale disinteresse affettivo dei genitori dediti alle Muse. L’insofferenza dell’artista, anche osannato, per la lode rivolta a un collega rivela come l’artista sia, al pari e forse più di altri, ossessionato dal meccanismo della concorrenza e dal timore che ogni successo di un prodotto altrui insidi il favore del suo prodotto. Non a caso gli insulti letterari più acidi vengono rivolti a colleghi contemporanei attivi sul mercato dello spirito e del denaro. Anni fa, uno scrittore che apprezzavo e sul quale avevo scritto con entusiasmo, si offese profondamente con me perché avevo scritto, pure con passione, anche di un altro scrittore, e mi disse esplicitamente che, nella città in cui viveva, c’era posto solo per uno scrittore e non per due, e che dunque quel mio articolo in lode di un altro lo aveva danneggiato. Pure questo aneddoto è solo un esempio fra i tanti, troppi che si potrebbero citare. Forse uno dei molti aspetti del mysterium iniquitatis di cui parla la Scrittura è anche la frequente e sconcertante contraddizione dinanzi alla quale ci pongono l’arte e gli artisti. Da un lato dobbiamo alle loro creazioni rivelazioni altissime di umanità, che ci fanno non solo comprendere intellettualmente bensì vivere concretamente, quasi fisicamente, i sentimenti, le scelte, i valori dell’esistenza; è grazie ad esse che sappiamo veramente cosa sono l’amore, il coraggio, la fedeltà, la bontà, la passione erotica, la pietà, il delirio, la paura, il tradimento, l’infamia, l’esigenza di giustizia e di verità, la ricerca o il rifiuto di Dio. D’altro canto spesso l’artista quasi fosse veramente invasato da un dio che parla attraverso di lui come vuole il mito, è fra i primi a dimenticare o a violare quell’umanità che ha fatto scoprire agli altri. Goethe scrive la tragedia di Margherita e poi vota per la condanna a morte di una ragazza che ha avuto un analogo destino; Céline rappresenta genialmente in Morte a credito l’antisemitismo come una becera imbecillità e più tardi lo fa paradossalmente proprio; l’elenco, pure in questo caso, è lungo. Ci piace considerare gli scrittori quali custodi dell’universale-umano spesso violato dalla politica, ma ad esempio nella guerra che ha disgregato la Jugoslavia sono stati spesso gli scrittori ad incitare al più selvaggio odio nazionalista. Né Pirandello che aderisce al fascismo subito dopo l’assassinio di Matteotti né gli scrittori francesi che vanno a Mosca ad assistere devotamente alla «Messa rossa», ovvero alle impiccagioni staliniane di tanti loro compagni comunisti accusati di deviazionismo, sono un esempio raccomandabile di umanità. Platone sapeva che solo la divina mania dell’arte esprime l’essenza della vita e della verità vissuta, ma espelleva i poeti dal suo Stato ideale. Quella condanna è ingiusta, potenzialmente totalitaria, e va rifiutata, ma ogni volta bisogna rifare i conti con essa, con la verità che essa, distorcendola, contiene. La poesia non è chiamata a subordinare l’esistenza al suo significato più alto che la trascende, come fa la filosofia. La mania – ricorda Livio Garzanti nel suo affascinante Amare Platone – «produce sogni che la ragione, quando si desta, deve interpretare». La poesia è chiamata a dire la verità dell’esistenza anche brada, imperfetta e crudele; a dire il contraddittorio cuore dell’uomo, in cui c’è magnanimità, ma anche bassezza, vanità e cattiveria. L’arte illumina a fondo queste contraddizioni e per farlo è costretta – o naturalmente portata – a immedesimarsi con esse, anche con le peggiori; a mimare quella realtà mondana che per Platone è già mimesi ingannevole del vero, di cui dunque la poesia è mimesi al quadrato. Doppiamente fallace, quindi, ma anche necessaria alla verità, perché rivelatrice di quel mondo di ombre che l’uomo vede nella platonica caverna e che sono sì solo illusorie ombre, ma, in quanto tali, compagne di tutta l’esistenza umana. L’io poetico stesso si sente incerto come un’ombra; lo scrittore diviene il proprio ghost writer, come nel recente e originale romanzo di Ermes Dorigo Il finimento del Paese . L’anima dell’uomo, si dice nel Fedro, è portata verso l’alto ed il vero da un cavallo e trascinata verso il basso delle proprie miserie da un altro. Forse la funzione di ogni arte, a differenza della filosofia o della religione, è quella di raccontare e rappresentare ciò che succede al cavallo che ci tira giù o meglio a noi quando lo lasciamo a briglia sciolta e lo seguiamo, non solo in disordinate ma forti passioni, bensì pure in vane astiosità – anche nelle invidie testimoniate da quegli insulti fra poeti, forse inevitabili nella debolezza umana. Il che non toglie che definire «rozzo» il Don Chisciotte , come fa Nabokov, resta una bella cantonata.

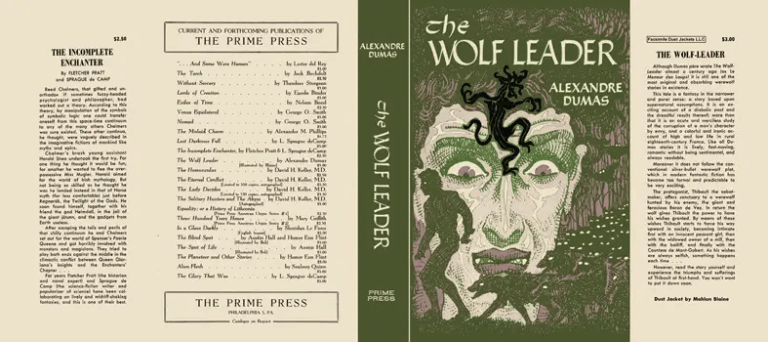

Werewolves Wednesday: The Wolf-Leader (20)

A werewolf story by Alexandre Dumas père. Chapter XX: True to Tryst On quitting the Countess’s room, Thibault had left the castle by the way which he had described to her, and soon found himself safe beyond its walls and outside the park. And now, for

No Comments