L’occhio di Suketu Mehta sulla capitale degli eccessi – Carmen Concilio

L’autore di «Maximum City» parla della sua full immersion nella folla di Bombay e nei suoi slum, dove i più poveri convivono con agiati professionisti. Un ritratto della caotica megalopoli indiana che alterna la narrazione autobiografica al reportage giornalistico. Fin da quando era bambino, il nomadismo ha caratterizzato la vita di Suketu Mehta, che è nato a Calcutta in una famiglia dedita al commercio di gioielli, originaria del Gujarat, e molto presto si è ritrovata a Bombay, per poi trasferirsi negli Stati Uniti nella speranza di incrementare i suoi profitti. Dunque, in piena adolescenza Suketu è arrivato a Jackson Heights, New York: era il 1977 e un certo razzismo era ancora diffuso nelle aule della scuola maschile cattolica di Queens. Dopo il primo ritorno in India e le esperienze fallimentari nell’impresa di famiglia, Suketu ha cominciato a scrivere del suo paese natale per riviste newyorkesi, passando sempre più tempo «a casa» e trasformandosi da nomade in pendolare. Come molti scrittori della sua generazione ha frequentato corsi di scrittura creativa negli Stati Uniti, e ha collaborato a riviste e giornali sin da quando era giovanissimo. Maximum City, il libro appena uscito da Einaudi per la cura di Anna Nadotti, è la sua opera più impegnativa, dove mescola abilmente narrazione autobiografica, reportage giornalistico, scrittura memoriale, storia contemporanea. L’iniziazione alla megalopoli viene esemplificata da un aneddoto esilarante in cui Suketu Mehta racconta la difficoltà di trovare un idraulico per riparare le piccole perdite nel nuovo appartamento, e successivamente le peripezie del tecnico per rintracciare i tubi dell’acqua in un edificio in cui ciascun inquilino aveva apportato, nel corso degli anni, bizzarre modifiche. Le mance sganciate per questi piccoli servizi dal nuovo arrivato, che egli chiama «la tassa del traditore», sono ovviamente nulla in confronto alla corruzione politica che ha foraggiato i disordini del 1992/93. Nel racconto di Mehta la parabola di un giovane arrabbiato di nome Sunil si intreccia alla vita di un poliziotto onesto, all’esistenza sognante di Monalisa, ballerina in un night che sogna di diventare Miss India, a quella di un ragazzo del Bihar, aspirante poeta che dorme sui marciapiedi e compone versi su Bombay. Il ritratto della città comprende il mondo di Bollywood e le sue star, con i loro eccessi, ma soprattutto si addentra nei vicoli tortuosi e melmosi degli slum, nei taxi dove lavorano le prostitute, negli appartamenti dei nuovi ricchi, nei sogni dei più poveri, tra gli immigrati dal nord dell’India, tra le folle anonime dei corpi che ti si ammassano addosso sugli autobus e sui treni, restituiti con il fascino che è proprio del narratore, miscelato con il disincanto del giornalista e l’affetto del nativo corretto dallo sguardo a distanza di chi vive ormai in una città lontana ed è dunque dotato di una «individualità multipla», che meglio gli consente di comprendere quella «solitudine plurale» di cui vivono i suo personaggi. L’India sta vivendo un momento di grande espansione economica e Bombay sembra essere lo specchio di questi cambiamenti. Se dovesse disegnarne un ritratto su quali elementi si baserebbe? Per me Bombay è l’emblema di un gruppo di città enormi, situate nel mondo in via di sviluppo, città più grandi di intere nazioni: penso a San Paolo, Lagos, Mexico City, che sono come il cuore pulsante e i polmoni dei loro paesi. Non è tanto questione di dimensioni, quanto di immaginario: l’idea di Bombay esula, nelle fantasie dell’India, dall’estensione dei confini per assumere valenze quasi mitiche. Tanto per cominciare, è la città situata più a ovest, dunque da lì passa il legame con l’occidente. Inoltre è la sede di Bollywood, dunque la fabbrica dei sogni, dove gli emigranti vanno, preferendola ad altre città, perché lì hanno già trovato asilo le loro fantasie, alimentate nelle sale dei cinema. Quel che lei dice mi riporta, tra l’altro, alle pagine del suo libro in cui racconta come chiunque stia rincorrendo un treno sulla banchina di una delle stazioni di Bombay troverà una mano pronta ad afferrarlo, non importa se di bramino o di intoccabile, di musulmano o di indù. Come se Bombay fosse un treno che non si può perdere: è un po’ così ? Quella immagine effettivamente ha avuto successo, tanto che è stata riprodotta molte volte, anche per la celebrazione del centenario delle ferrovie indiane. La sua forza sta nella sua verità, perché mostra un aspetto molto concreto della vita sociale di Bombay, ossia la sua rete di solidarietà, grazie alla quale anche i nuovi arrivati trovano il loro spazio. Quando la città attraversa crisi, attentati o alluvioni sopravvive attraverso una rete informale di auto-governo, capace di supplire alla latitanza dello stato. Infatti lei insiste nel sottolineare come negli slum sia diffuso un forte atteggiamento di solidarietà, nonostante il caos in cui si mescolano ceti sociali, lingue, abitudini. Secondo lei gli slum costituiscono anche un modello di sviluppo urbano? Sì, ogni volta che si verifica una crisi queste cellule di solidarietà spontanea si riformano. Lo scorso anno, per esempio, Bombay ha registrato novecentoquaranta millimetri di pioggia in un giorno, quest’anno abbiamo avuto attentati sui treni, in entrambi i casi il governo è stato assente, la polizia, i pompieri, le figure istituzionali in generale non erano organizzati; ma le persone comuni si sono mobilitate, e gli abitanti degli slum non solo sono andati a soccorrere gli autisti impantanati sulla statale, ma li hanno accolti nelle loro baracche dove già vivevano in sovrannumero. Molti si sono offerti di donare il sangue, tanto che gli ospedali hanno dovuto diffondere appelli pubblici per arginare le donazioni. Nel suo libro lei presenta Bombay come una città dove l’esagerazione è la regola, e dove la scalata sociale è più facile che altrove: ci fa qualche esempio? È il sovraffollamento di per sé a produrre strane reazioni. Nei primi anni ’90 era in atto una violenta guerra tra bande, con la connivenza di governo e polizia. Ho incontrato personaggi che per me, figlio di una normale famiglia di commercianti della classe media, risultavano affascinanti: gangster, poliziotti, divi del cinema. Gli attori di Bollywood, per esempio, hanno di sé una percezione esagerata: quando vanno a dormire si sentono costretti a sognare per conto di milioni di persone; del resto, a queste star sono ormai dedicati persino dei templi. Ho conosciuto anche alcuni killer che vivevano braccati, ogni giorno sospesi tra la vita e la morte, tanto che questa ossessione dell’aldilà ha indotto molti di loro a rifugiarsi nella religione. Il suo libro si apre con dichiarazioni molto esplicite sulla sua predilezione per le grandi città, a dispetto dell’inquinamento, del traffico, delle code nei negozi, delle folle che ne caratterizzano la vita quotidiana. È una posizione che sembrerebbe in netto contrasto con le correnti tendenze ecologiste, è così? Sì, è così. Non che mi piacciano l’inquinamento, il traffico e il rumore, però mi piace la folla: è un tratto molto indiano. Succede spesso, alle persone originarie di Bombay che poi si spostano nei villaggi di campagna, di dimenticare il traffico e l’inquinamento, però prima o poi corrono di nuovo in città per ritrovare la folla. Ho seguito la storia di una famiglia che dopo avere vissuto per tre generazioni negli slum si è trasferita in un appartamento con due camere da letto. Per un anno circa nessuno ha voluto dormire nella seconda stanza, perché si sentiva solo. Sulle mappe di Bombay gli slum e le aree occupate dagli immigrati risultano invisibili, come fossero spazi interstiziali nel paesaggio urbano. Ci può parlare del ruolo di questi luoghi e della tendenza a nasconderli? Se si guarda la città dall’alto gli slum diventano visibili, persino la pista dell’aeroporto veniva regolarmente invasa da baracche, finché non hanno piazzato delle recinzioni per contenerle. Il sessanta per cento della popolazione di Bombay oggi vive negli slum, tutta la città è uno slum gigantesco. Sono gli edifici e i palazzi a figurare come intrusi. Però non si deve credere che negli slum vivano solo i poveri, ci vivono anche avvocati, dottori, commercialisti. Il fatto è che se questi spazi non ci piacciono li chiamiamo slum, ma sarebbe più corretto vederli come villaggi. Quando le persone emigrano dalle campagne tendono a ricreare in città la geografia e le relazioni sociali del loro villaggio natale. Ci sarà infatti un tempio chiamato come quello del paese rurale da cui si viene e le strade avranno anch’esse gli stessi nomi. Lo slum è organizzato come un villaggio con le sue risorse idriche e Bombay è fatta di molti di questi villaggi. Bombay è all’apparenza una città molto accogliente e tollerante, ogni giorno centinaia di immigrati vi giungono da tutta l’India, eppure ha vissuto guerre di religione e momenti di grave tensione sociale. Come spiega questa apparente contraddizione? La Bombay in cui sono cresciuto era tollerante, cosmopolita e secolare. Per esempio, al momento della divisione tra India e Pakistan, in città non ci sono stati disordini, e persino dopo non si sono contati gravi incidenti. Ma tra il 1992 e il ’93 tutto è cambiato: siamo diventati Mumbai, e quelle che erano correnti sotterranee già esistenti sono esplose. Sono giunto alla conclusione che città come Bombay ogni dieci, quindici anni necessitano di queste eruzioni: la tensione accumulata è forte e deve venire in qualche modo liberata per fare strada a una nuova classe politica. Ho seguito la carriera di Sunil, l’uomo del partito Shiv Sena: dimostrava la sua fedeltà al partito fomentando piccole guerre di strada, ed è stato risarcito con un ruolo di rilievo nella sua comunità. Ora la sua vita si è stabilizzata e ha avviato qualche attività commerciale. Ma alle sue spalle cova un altro Sunil, di dieci anni più giovane, già pronto a ripercorrere la strada già sperimentata; perché sembra non ci sia modo di raggiungere una buona posizione sociale solo grazie a un duro e onesto lavoro. Negli anni ’90, dunque, Bombay ha cambiato nome e volto. Salman Rushdie – che pure ha molto lodato il suo libro – guarda alla vecchia città con nostalgia ed è stato molto critico rispetto a quei cambiamenti, che legge come il frutto di politiche nazionalistiche. Lei non la pensa così, vero? In effetti la penso diversamente. Ora la città è più caotica, più sporca, più violenta, più affollata ma anche più democratica. Rushdie prova nostalgia per la sua bella vecchia Bombay dei parsi, dei gujarati, dei punjabi. È facile mantenere una città bella e sicura, basta lasciare i poveri nelle bidonville di periferia. E anche le forze politiche al potere oggi sono molto più rappresentative della maggioranza della popolazione che vi abita. Che ci piaccia o no questo è l’inevitabile percorso di un processo democratico. Tra l’altro, è chiaro che i prossimi scontri non saranno tra fazioni politiche o tra indù e musulmani, ma tra i nativi dello stato del Maharashtra e gli immigrati che arrivano dal nord dell’India, oppure sarà una lotta di bande o tra ricchi e poveri. Succede sempre, soprattutto negli slum, quando cresce la disoccupazione tra i giovani, che si sentono feriti nell’orgoglio e vedono lesa la propria dignità perché non riescono a provvedere alle proprie famiglie. Proprio questi giovani, che si legano facilmente a chiunque sia pronto ad assoldarli in cambio di qualcosa, sono l’espressione di una certa anomia urbana, di una rabbia metropolitana che scorre liberamente. È ovvio che questo non accade solo a Bombay, ma anche a San Paolo, per esempio, dove lo stato è assente dalle favelas e i giovani diventano una facile preda del crimine. Quale tra gli scrittori indiani che vivono all’estero ha restituito, secondo lei, l’immagine più convincente di Bombay? Il libro che sento più vicino è I figli della mezzanotte di Rushdie. Sono cresciuto nello stesso quartiere di cui si racconta tra quelle pagine, e proprio leggendo questo libro ho pensato che anch’io sarei stato capace di raccontare la mia Bombay. Ma più ancora che la scelta della città è stato il linguaggio usato da Rushdie a ispirarmi. Quel romanzo è stato il nostro Cent’anni di solitudine. Rushdie ci ha mostrato che era possibile usare l’inglese come una lingua dell’India, per dare rappresentazione alle nostre specificità. A proposito della lingua, Bombay ha una sua lingua speciale, che Rushdie chiama «la lingua dell’abbraccio» e che lei definisce «l’hindi bombaita, la lingua del sabotaggio». Di cosa si tratta? Si tratta dell’hindi di Bollywood, che non è quello parlato in strada o in televisione, bensì l’industano, ossia la lingua originaria dalla quale sono state create hindi e l’urdu quando l’India e il Pakistan si sono divisi. Il merito di Bollywood è stato di secolarizzare l’industano. Nell’hindi bombaita si mescolano le lingue tamil, gujarati, l’inglese e molte altre lingue indiane, e l’effetto è quello di una magnifica vitalità. La scrittrice Arundhati Roy è impegnata in battaglie contro la privatizzazione delle acque, un problema comune anche agli slum di Bombay, dove l’erogazione idrica è spesso regolata dalla mafia. Si sente vicino a questa forma di impegno? Ammiro Arundhati Roy in modo incondizionato, però penso anche che se fosse semplicemente andata in giro per il mondo a difendere il movimento della Narmada, sarebbe rimasta una tra i tanti che parlano in modo eloquente di questioni ambientali e di diseredati. È stato il suo romanzo a consegnarle una diversa legittimità: è un libro progressista, certo, ma soprattutto è un capolavoro di immaginazione. Spero ne scriva presto un altro. Lei crede quindi che gli scrittori possano avere un ruolo significativo nel destino della collettività? Anna Achmatova, la grande poetessa russa, ha scritto un’opera intitolata Requiem, e in luogo della «prefazione» ha posto un frammento narrativo in cui racconta di un giorno in cui stava in fila davanti all’ingresso di una prigione staliniana, a Leningrado, durante gli anni del terrore. C’erano, insieme a lei, donne in attesa di poter vedere i propri mariti e figli in piedi nel gelo dell’inverno siberiano. A un certo punto, il suo nome fu pronunciato all’appello. Allora, una vecchia che probabilmente conosceva quel nome le si avvicinò trascinando i piedi e le chiese: «Ma lei può descrivere tutto questo?» E Achmatova rispose: «Si, posso». L’ombra di un sorriso scivolò su quel volto spettrale. E la donna si allontanò, soddisfatta.

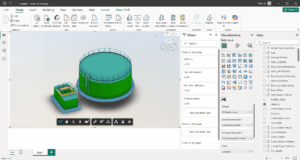

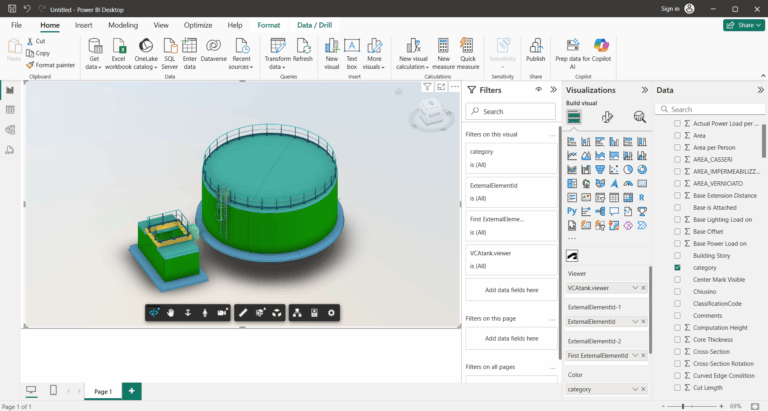

How to Connect Autodesk Construction Cloud and Microsoft Power BI

I’ve been told it’s difficult and — honest to God — it’s not. It’s just incredibly convoluted and, as it often happens with both Microsoft and Autodesk, stuff isn’t where you expect it to be. So here’s a quick guide on how to pull data

No Comments